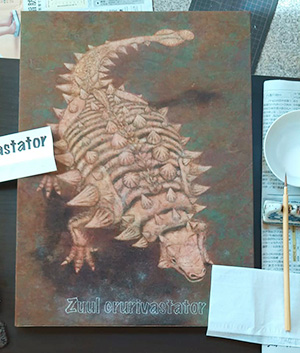

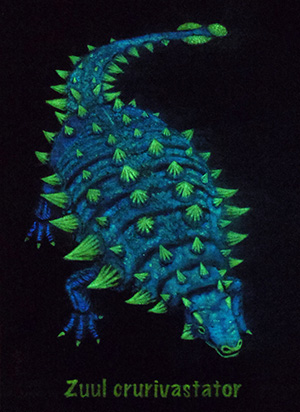

ズール 〜Zuul〜

金沢21世紀美術館での国際平和美術展にて知り合ったアーティスト兼イベントプランナーの方から、地元のショッピングモールにてのイベントに作品を展示してくれないかと誘われました。

ショッピングモールでの展示ですから、エロはNGでしょうし、かねてから子供、ファミリー向けの隠し絵を描こうと考えてました。

2023年8月23日

子供向けの題材として、化石から、暗くすると蓄光顔料が光って復元された恐竜の姿に変化する絵を思いついてました。

なので、東博に将軍様の衣装や刀の取材に行ったついでに、恐竜博も取材しておりました。

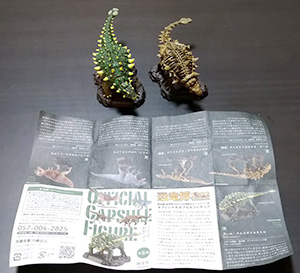

恐竜博出口に海洋堂の骨格模型と復元模型のガチャガチャがあり、4回チャレンジしましたが、そのうち3回までズールの骨格模型ばかりが当たってしまいました。

復元模型は仕方ないのでメルカリで買いました![]()

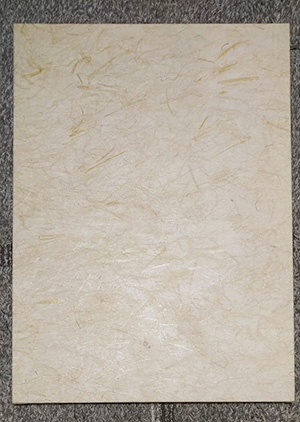

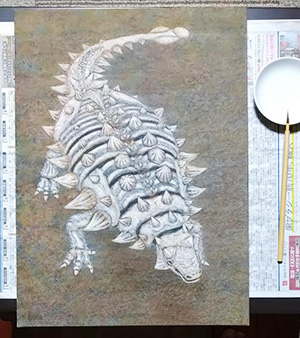

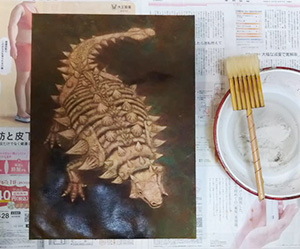

水晶末による地塗り

真菰紙の生成りの質感を活かして化石を描きたかったのですが、下描きを直接描くに当たり、鉛筆で描いたり練りゴムで消すときの表面の毛羽立ちを防ぐため、水晶末を塗ることにしました。

水晶末一塗り目。

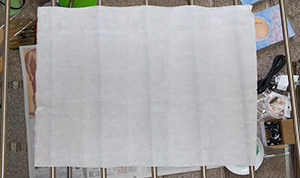

一塗り目が乾いたところです。

連筆の継目が筋状に見えてます。

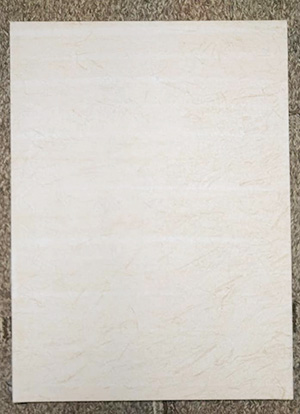

パネルを180°回転させて、さらに連筆の継目をずらして二塗り目をします。

二塗り目が乾いたところです。

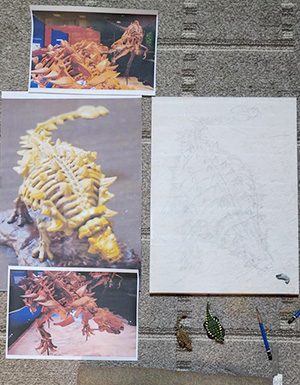

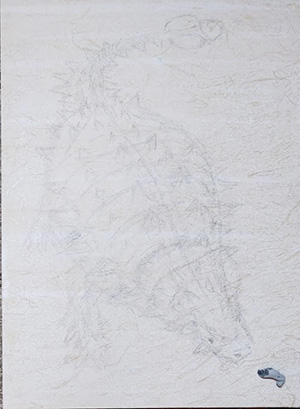

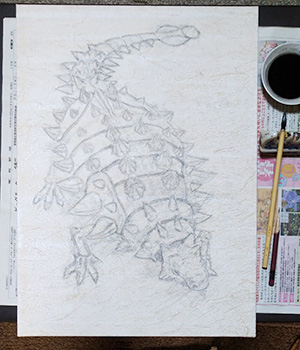

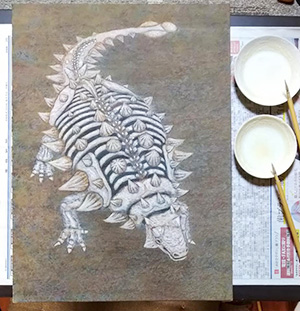

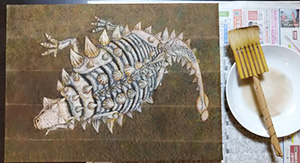

下書き

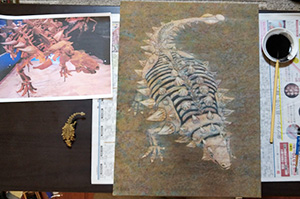

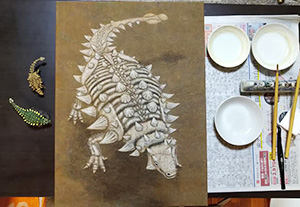

海洋堂のフィギュアを拡大してプリントアウトしたものと、恐竜博にて撮影したもの。そして復元模型も観ながら下描きしていきます。

トゲトゲの位置が、骨格状態から復元状態に変化しても一致するよう、復元模型の形もイメージしながら描き進めます。

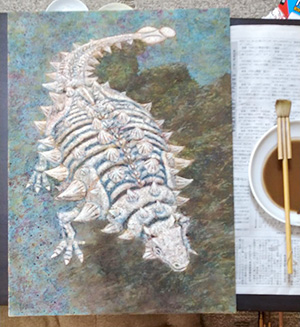

こちらが画面だけの描き始め段階の写真です。

水晶末を塗ったお陰で、練りゴムで擦っても真菰和紙の毛羽立ちはありませんでした。

本日の最終段階です。

本紙に直接鉛筆で下描きをし始めたところです。

2023年8月24日

引き続き鉛筆での下描きを続けます。

この段階では、肉付け復元されたプロポーションを意識してます。

薄墨にて最終的な確定線を定着させます。

この後、練りゴムで余分な鉛筆の線を消しました。

骨描き(日本画用語で輪郭線を墨で描く段階)は、文字通り、骨を描きました。

明るい時は化石骨格の絵で、

暗くすると蓄光顔料で肉付けされた復元状態に変化させるつもりです。

2023年8月25日

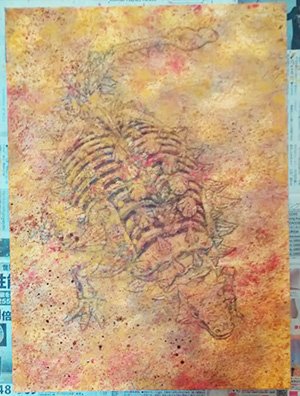

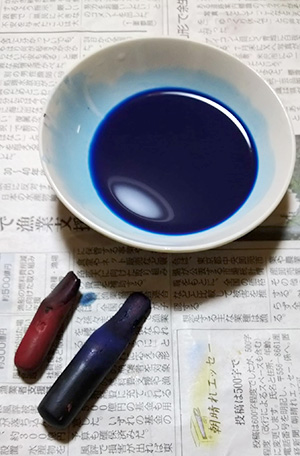

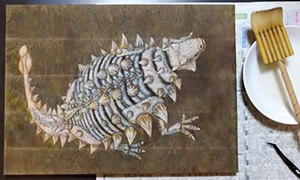

古色表現

水晶末で生成りの画面を白くしてしまったので、

染料で古色にしていこうと思います。

先ずはクルミを砕いて煮ます。

コーヒーフィルターで濾します。

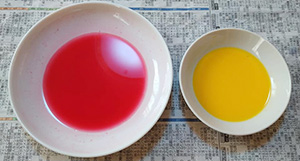

次はクチナシ

似て、同じ様にコーヒーフィルターで濾してから絵皿に入れます。

クルミとクチナシとの2色でランダムに染めます。

次に顔料も重ねようと思います。

左からバンーントシェンナトランス、金茶、臙脂

スパッタリングで散らしたりして化石っぽい質感にしていきます。

乾いたところです。

明礬を溶かしたドーサ液で、定着の悪い絵具を拭い取りつつ、和紙の繊維に絡んだ顔料はガッチリ固めるつもりで引きました。

バーントシェンナの粗い絵具が一部取れて、絵皿に混ざりました。

2023年8月26日

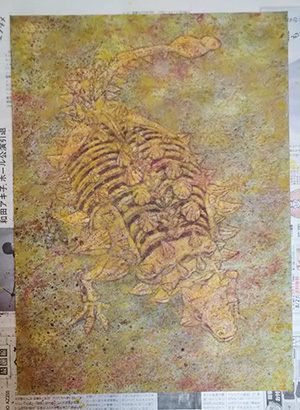

背景彩色1

背景に洋藍を塗って恐竜と背景との区別がつきやすくするつもりでしたが、乾くと洋藍は薄かったです。

ただし、染料系絵具はいったん濃く着いてしまうと洗って薄める事が出来ませんので、濃過ぎる失敗よりも、薄めに塗って様子を見ながら重ねていきます。

2023年8月28日

背景に洋藍を重ねて恐竜の骨格を目立たせようとしましたら…

やらかしてしまいました。

後足まで洋藍で塗りつぶしてしまいました![]()

明日以降リカバーしていきます。

2023年8月30日

ついうっかり背景色で塗りつぶしてしまった後足を金茶(白=びゃく)にて描き起こしました。

本日の制作はここまで。

2023年9月1日

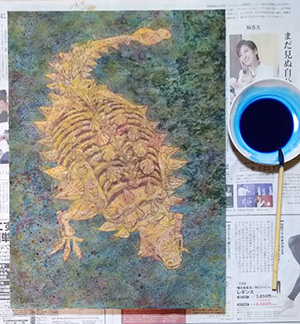

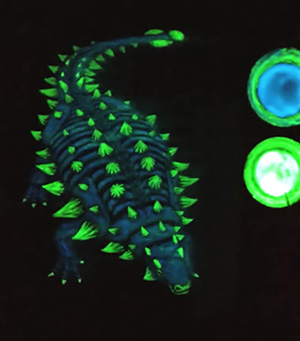

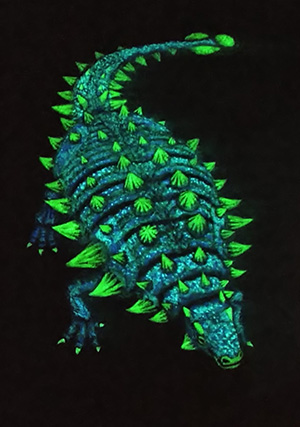

蓄光顔料による彩色1

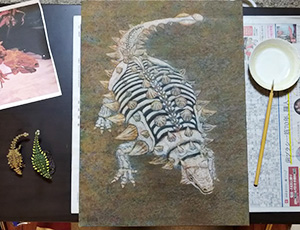

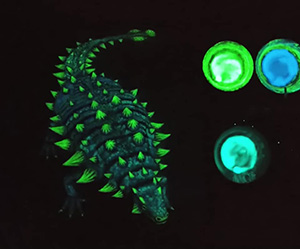

ズールの復元模型を見ながら、緑に発光する蓄光顔料でトゲトゲから彩色します。

暗室で確認します。

群青色に発光する蓄光顔料で皮膚を彩色していきます。

群青色の蓄光顔料は発光がやや弱いです。

皮膚の二塗り目は、青く光る蓄光顔料を重ねていく事にしました。

トゲトゲは引き続き緑に光る蓄光顔料を重ねます。

皮膚もだいぶ見えてきました。

今晩の最終段階です。

人間の皮膚と違って、滑らかに塗らなくて良いので、蓄光顔料の粗さが丁度良いかもしれません。

CGでの再現でも、(誰も見たことない)恐竜はリアルに造れても、人間をリアルに造る方が難しいと聞いたことがありますが、Hidden Art も同様かも。

2023年9月2日

骨格の描き起こし

洋藍に少し洋紅を混ぜ溶き、骨格の影色を作ります。

骨格模型の拡大写真と、海洋堂の模型とを観ながら、再び骨格の描写をします。

洋藍の彩色は蓄光顔料の発光をそれほど弱めないことを確認します。

ただし、洋藍の色は影の色としては明るく浮いてしまいます。

墨を被せればしっかり影として引っ込める事が出来ますが、墨は蓄光顔料発光の被覆力が強過ぎます。

以前の制作で使用し、膠抜きしてあった新岩焦茶9番。

粗い絵具なら、粒子の隙間から蓄光顔料の発光が期待出来ます。

新岩焦茶を被せ、骨格の隙間を影として引っ込めていきます。

多少、影の発光が暗くなりますが、この程度なら許容範囲です。

焦茶で地面に落ちた影も暗くしました。

本日の制作は、ここまで。

2023年9月3日

本日は、昨夜地面に落ちた影として乗せた天然焦茶の塗りムラを洗って、均した仕事しかしてません。

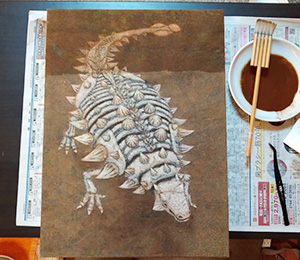

2023年9月6日

これが今朝の状態です。

肋骨の間の影に、青いところと赤いところがあるので、

赤味が勝る部分にだけ洋藍を被せ、影色に統一感を持たせます。

地面の下地づくり

天然朽葉色11番を溶きます。

粗い蓄光顔料を塗った本体に比べ、薄塗りの背景は真菰の繊維が剥き出しで表面の毛羽立ちが将来心配です。

背景にも粗めな絵具を塗って、真菰繊維の隙間を埋めて膠で固めていこうと思います。

朽葉色が乾いたところです。

水分を含んでる時は濃く見えますが、乾くと明るくなります。

次に、以前金茶石を焼いて赤くした紅葉茶13番を重ねようと思います。

11番の朽葉色だけだと、不安定です。

大きな石垣の間に小石を積めて頑丈にするように、粗い絵具の上から細かい絵具を重ね、隙間を埋めて絵具の食いつきを頑丈にしていこうと思います。

焼いた紅葉茶だけだと量が足りないかもと感じたので、金茶石も足しました。

この2色は元々同じ絵具ですから比重の違いで分離する事なく、綺麗な中間色に混ざります。

紅葉茶&金茶を塗り重ねました。

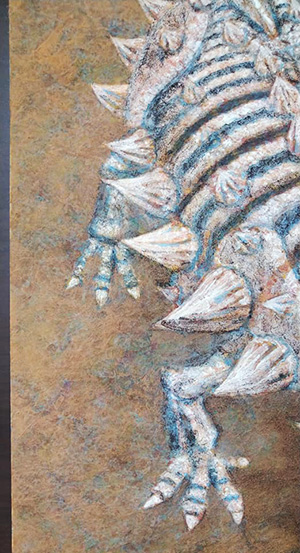

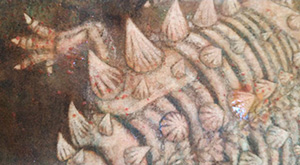

拡大写真。

これが乾くまでの間に藝大と得応軒とに出掛けました

帰宅して完全に乾いた状態です。

拡大写真です。

背景の色調と絵肌の感じは良い感じですが、これからダメ押しをします。

現状凹凸のある真菰和紙の表面に絵具が乗ってる状態です。

これをいったん洗って、出っ張りの上に乗ってる絵具を取り、凹んだところに絵具が入り込む様にしたいと思います。

ドーサで洗います。

余分な絵具は連筆に持っていかれ、和紙の凹みに食い付いた絵具のみが、ドーサの膠分で和紙の繊維の間を埋めるようにして固まるはずです。

あちゃー、本体に塗った蓄光顔料も結構取れてしまいました![]()

いや、むしろ後顧の憂いを無くすため、取れやすい絵具は今のうちに取れてしまえ。

全体にも、いったん寝ぼけてしまいました。

実物を見ないと分かりにくいと思いますが、粗く漉かれた真菰和紙の凹みに絵具が入り込み固まった下地にはなったと思います。

蓄光顔料を含む彩色は再び仕切り直しになりますが、塗って洗ってを繰り返す事で、何十年後に簡単に剥落しない絵具の層になります。

また、一見無駄に見えるこの仕事の反復により、トータルでは物理的にそれほど厚塗りじゃなくても、重ねた作業の分だけ複雑な深みを持った色味と絵肌を伴って仕上がるはずです。

2023年9月10日

蓄光顔料による彩色2

墨で骨の影を入れます。

群青色に光る蓄光顔料で骨を明るく描き起こします。

粗い粒子の絵具を含む下地がドーサで固められ、蓄光顔料の食いつきも良好です。

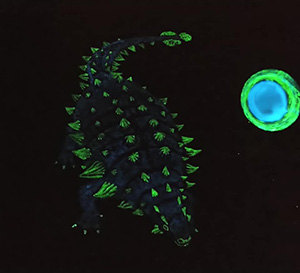

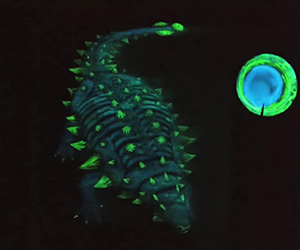

暗くしたところです。

3色の中では一番暗い群青色の蓄光顔料も、食いつきが良くなって発光する様になってきました。

緑に光る蓄光顔料でトゲトゲを塗ります。

暗くしたところ。

今日の最後は、青く光る蓄光顔料で、復元された表皮を描いていきます。

甲冑状の表皮は、肋骨の隙間を埋めたり、体節部分は肋骨の下の影をそのまま利用します。

暗くして確認。

最終的には表皮に点描を加えて、こんな感じにしました。

本日の最終段階(明)です。

2023年9月11日

背景彩色2

前回背景に使って余ってた絵具を、再び膠で練り直して背景を塗ろうと思います。

左から

新岩焦茶9番、天然朽葉色11番、天然紅葉茶13番

天然紅葉茶には焼く前の天然金茶石13番を加えます。

焦茶から骨の状態の肋骨の間や、地面に落ちた影を塗ります。

粗い9番の粒子の隙間から蓄光顔料が光るので、復元された時、肋骨の間の影は目立ちません。

次に朽葉色を塗ります。

主に背景にしか塗ってませんので、本体の輝きにほとんど影響ありません。

足だけ、骨格の細さになってしまいます。

今後、暗くした時には足のボリュームが増すように微調整が必要になります。

紅葉茶&金茶ブレンドを塗ります。

乾いたらしっかり定着させるために、またドーサを引きます。

前回は水平方向に引いたので、今回は90°画面を回転させ、垂直方向に引きます。

多少連筆に絵具をさらわれ絵皿に絵具が混ざりましたが、前回ほどではありません。

蓄光顔料の食いつきは非常に良くなり、今回連筆にさらわれたのは通常の顔料のみで、蓄光顔料は全く動かなくなりました。

乾いたら180°回転させて反対側からもドーサを引いて本日の仕事は終わりとします。

2023年9月12日

一進一退

天然岩金茶9番を、本体にも被せてみようと思います。

化石はたいてい茶色いイメージですので。

粗い9番くらいの絵具であれば、粒子の隙間を通して蓄光顔料の発光もある程度は効くと思いますが、尻尾まで被せたところで、

暗室代わりのトイレで確認します。

尾が少し暗くなりましたが、ある程度は光ります。

最後まで金茶石を被せました。

トイレで確認。

やはり暗いな〜。

焦茶9番で影をつけます。

蓄光顔料3色で、再び描き起こします。

だいぶ日が短くなってきました。

18時30分過ぎたら、アトリエの照明を消すと真っ暗になります。

この技法の制作をする事に限っては日没時間が早い方がありがたいです。

仕上げに、青く光る蓄光顔料で、皮膚のイボイボを点描します。

本日の最終段階(暗)です。

本日の最終段階(明)です。

いったんは、化石っぽい色にするため、岩金茶を被せてみましたが、結局、今日のスタート時点よりも、むしろ骨が白くなってしまいました。

暗くした時の完成度は一歩前進しましたが、

明るい状態の完成度は一歩後退という訳です。

両者の完成度を両立させるのが、この技法での制作の難しさになります。

でも、藝大目指して浪人してた時に気づいて、その後一貫して自分で確信してることがあります。

「途中上手く行かなくて泣きそうな気持になり、そこから何とかしようと思って苦労して仕上げた作品は、結果として他人からの評価が高い」

逆に

「描き始めから求めるイメージ通りに順調に描き進められた作品は、そこそこの評価は得られても、絶賛される作品にはならない」

という事です。

美大進学予備校では、2日に1回のペースで講評会があり、毎回講師の審査で上位から順番に並べられます。

描いては評価、描いては評価の千本ノックですので、次第に自分の作品が絶賛される時と、そこそこの反応の時の、自分の制作経過や心理状態の相関性が分析出来る様になりました。

プロになってから売れる作品も、大抵仕上げるまでに一筋縄ではいかなかった労作がほとんどです。

なので、現在は制作途中の苦労は当たり前で、むしろ順調に描き進められる時こそ不安になるくらいです。

2023年9月13日

今日は制作以外の仕事で忙しかったので、帰宅後にドーサ引きをしたのみ。

岩金茶が多少連筆にさらわれ、蓄光顔料で描いた骨の上に薄っすら被り、背景と本体との親和性が出たり、

簡単に取れてしまう不安定な絵具は制作途中で落としてしまった方が、完成後の剥落の心配が無くなります。

一塗り目が完全に乾いたら180°回転させて反対側からもドーサを引きます。

制作以外の仕事の方が、むしろ企業秘密です。

制作経過だけならなんぼでも公開致します。

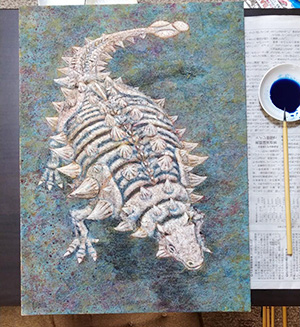

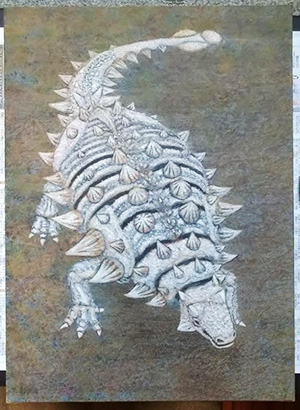

2023年9月17日

同時進行で制作している作品から、気持ちを切り替えてこちらの絵に取り掛かります。

まず、臙脂とガンボージとをそれぞれ溶きます。

お互いに混ぜて、赤味の強いオレンジ色と黄味の強いオレンジ色とにします。

この2色をランダムに画面に塗っていきます。

骨に赤茶色が被り化石っぽい色になってきました。

さすが染料系の絵具は透明感があるので、蓄光顔料の発光への影響がほとんどありません。

スパッタリングも加えます。

全体の様子。

スパッタリング後も大丈夫です。

乾いたところです。

焼緑青、新岩紫、岩黒を背景だけに塗り、骨格を相対的に明るく引き立てます。

緑青は、赤の補色になるので、これを背景に差す事で、骨格の赤味が引き立ちます。

紫と岩黒とは背景を暗くする役目です。

重ねた背景色を洗います。

重ねた筆跡を隠し、錆びた鉄板みたいな絵肌にするためです。

洗う事で、真菰和紙の粗い繊維も絵肌に生きています。

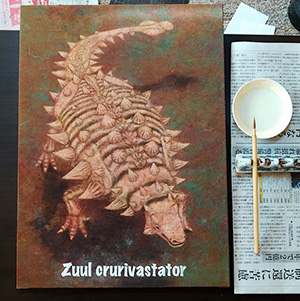

まだ完全には乾いてませんが、本日の最終段階です。

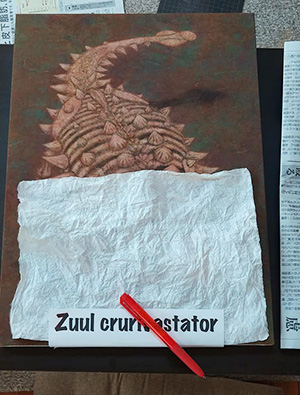

ほぼ完成ですが、これに横文字で恐竜の名前を書き入れようと思い付きました。

明日以降、その仕事を加えようと思います。

2023年9月18日

レタリング

普段使ってる念紙は、墨の粉を揉み込んだ物と、朱土を揉み込んだ物の二種類です。

圧倒的に墨を揉み込んだ黒念紙を愛用してて、サイズ違いで複数枚持ってます。

今回は暗い背景に明るい線でトレースしたいので、最初は久し振りに朱土の念紙を使ってみましたが、トレースした線が識別不能でした。

そこで、胡粉(ごふん)の粉を揉み込んだ白念紙を作ります。

先ずはお酒(アルコール)で練り、これに適量の水を加えます。

裏打ち用の石州紙に切り分けた切れ端があったので、これに胡粉を塗ります。

最初は室内でタオルハンガーの上で乾燥させます。

ある程度乾いたらベランダで干します。

今日は風が強めで、煽られて皺が出来ましたが、念紙は皺々に揉み込むので問題ありません。

真っ裸になって、浴槽に持ち込み、揉み込みます。

胡粉はイボタ牡蠣の貝殻を粉にしたもので、毒性はありません。

ただ、揉み込むとき粉が舞うので、揉み込んだ後は、念紙だけ外に出し、自分はシャワーで洗い流しました。

プリントアウトした紙をマスキングテープで固定し、念紙を挟んでボールペンでトレースします。

文字の周りにも胡粉がついてしまいましたが、トレースした線が識別出来ます。

水晶末で、輪郭線を書きます。

輪郭線だけの方が良いかとも思いましたが、暗くしても蓄光顔料で文字も光らせたいと考え、水晶末で文字全体を白く塗りました。

水晶末の下地の上に蓄光顔料を塗り被せます。

暗くしても光りますが、絵の方が主役なので、文字は控えめにしていこうと思います。

いつものように、紙ヤスリで軽く擦ります。

ドーサを引きます。

いったん文字の発光が弱まりますが、こういう手間を掛けることで、後年の剥落を防ぎます。

再び蓄光顔料を文字に塗ります。

文字が明るく発光し過ぎて、相対的に恐竜が暗く見えてしまいます。

ガンボージに少量の本洋紅を混ぜ、文字にかぶせます。

3度塗り重ねました。

本日の最終段階(明)です。

まだ文字が目立ち過ぎなので、明日以降焦茶でも被せて目立たなくしようと思います。

本日の最終段階(暗)。

ガンボージと洋紅とで、発光は抑えられましたが、明るい時に目立ち過ぎるので、またまた、両者共にバランスを整える微調整が必要になります。

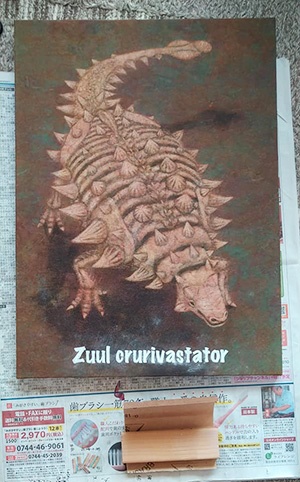

2023年10月5日

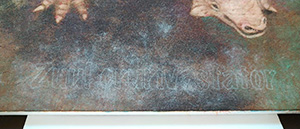

恐竜の学名の方が、本体より明るく目立ってるので、天然焦茶9番を薄く塗っては乾かしを繰り返し、少しずつ暗さに馴染ませていきます。

幅の広い連筆一筆で、文字列に焦茶を引いた後、乾ききらない内に、水だけを含ませたもう一本の連筆で周囲に馴染ませるようにぼかします。

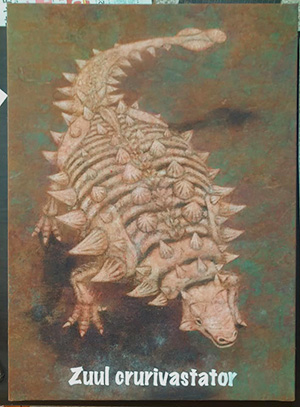

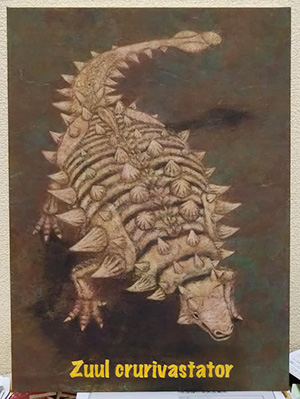

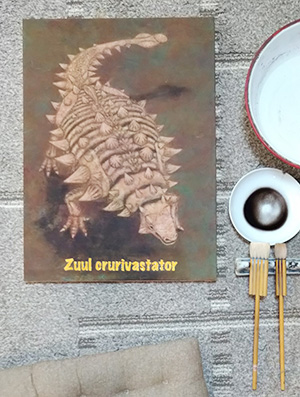

完成

暗くした時の発光は、本体の方が勝ってます。

本体では足が暗闇に溶け込み過ぎなので、

足を群青に光る蓄光顔料で、

トゲトゲや、より明るく見せたいところに緑に光る蓄光顔料を差します。

また、影になるところに面相筆で焦茶を差します。

本体のコントラストを、明るい時でも、暗くした時でもメリハリをつけてる訳です。

最後に落款(らっかん=サイン)を入れます。

署名は金泥で入れ、瑪瑙ベラで擦り光らせましたが、恐竜の学名は焦茶を薄く4回被せて、少し抑え気味に整えました。

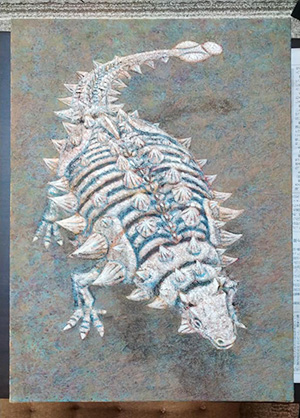

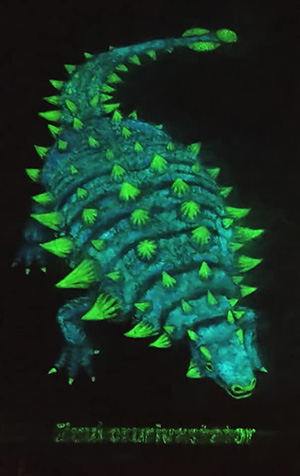

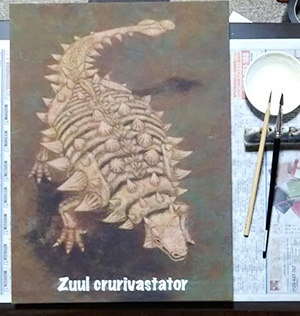

Hidden Art「ズール」完成(明)

Hidden Art「ズール」完成(中)

Hidden Art「ズール」完成(暗)