エロぞうスコープⅣ に照明装置を付けることにしました。

実は絵の制作経過と違い、スコープ製造過程は、絵ほど詳細に投稿してきませんでした。

だって、これほどいくつも作ることになるとは思ってなかったので、アーカイブに製造工程を残す必要は無いと思ったからです。

ところが、海外を含めたあちこちでの展覧会に Hidden Art を出品するためには、エロぞうスコープも沢山用意する必要が出てきました。

エロぞうスコープⅤを作りたくはありませんが、その必要が今後出てくる可能性がありますので、自分の為に詳細な手順をアーカイブとして残します。

2024年3月28日

来月、またパリでの展覧会に「泥中に咲く」を出品するため、国内のギャラリーにエロぞうスコープと共に預ける事になりました。

照明装置付きのスコープⅡとⅢも、それぞれ

ロンドンに「祈り〜阿修羅の娘」

広島に「マリア観音」

と同行させるので出払ってます。

そこで照明装置無しだったスコープⅣにも装着して来月の搬入に備える事にしました。

プラバンの貼り付け

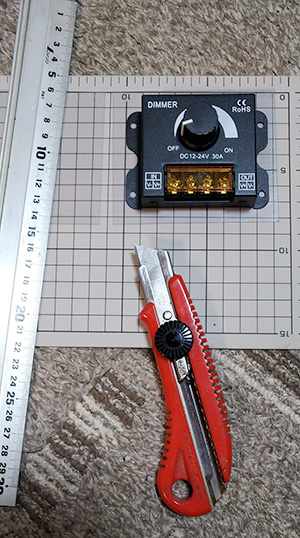

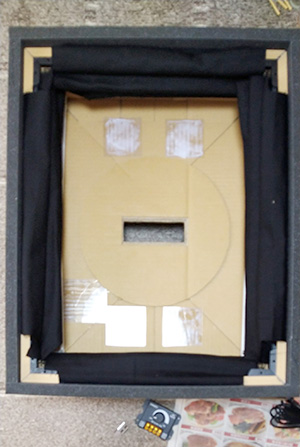

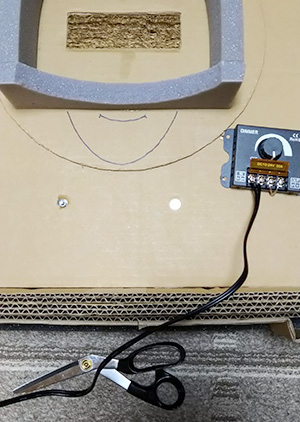

LEDバーは天板の裏に付けるのですが、表側に取り付ける調光器との位置関係を確認します。

透明なプラバンをカットします。

それぞれはネジで取り付けるので、段ボールにネジ穴を穿つ前にプラバンを接着して補強しておくわけです。

2024年3月29日

段ボール製のエロぞうスコープのネジ穴を穿つ部分にプラバンを貼ります。

調光器と、LEDバー取り付け部分にプラバンを貼ります。

本の重しを載せて圧着させてリサイタルに出掛けました。

完全に乾いた明日以降にネジ穴を穿ちます。

他の仕事や交友と交互に進めて、必要な乾燥時間を確保しながら製作を進めます。

2024年3月30日

ネジ穴の加工

在庫が足りなくなったネジの写真をスマホで撮って、島忠ホームズに買い足しに行きます。

突っ張りポールと回転式覗き口との間の、ギリギリのスペースに調光器を取り付ける必要があるので、突っ張りポールを1つ上げてどかし、調光器を固定するネジ穴の位置を決めます。

表側から見た時にネジ穴の位置が分かるように、裏からキリで穴を穿ち、表側まで貫通させます。

LEDバーの取り付けは裏に付けますが、こちらもキリで穴を穿ち、表側まで貫通させます。

キリの穴なので、直径4mmのネジを通すには、まだ小さな穴ですが、この穴をこの後拡げていきます。

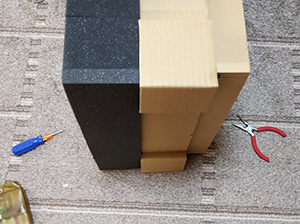

皮ポンチを金槌で打ちつける時の土台に、小さくカットしてもらった板を重ね、浮いた段ボールの高さに合わせます。

小さくカットした板は、実は、とある画商さんから、「小さな作品ならよく売れるから、材木屋でミニサイズのパネル代わりに板を沢山カットして用意しておくと良いよ」というアドバイスに従って用意したものでした。

でも、やはり僕は「安いから買う」お客様の為の絵は描く気になれませんでした。

「宏三画伯の絵は、何十万、何百万円の価値があるから、これくらいの価格がするのは当然」と、納得してお買上げ下さる、目の肥えた一流のお客様から欲しがられる傑作を毎回描く事だけに自分の貴重な時間を注ぎ込みたいと思います。

突っ張りポールは、裏側からの作業では、上に上げてどかす事が出来ましたが、表側からの作業の時はポールに穴をあけてしまう怖れがありましたので、ナットを回して一旦外します。

天板の深さと同じになる枚数の板を重ね、

表側にひっくり返します。

中に天板を支える土台として積み重ねた板が入ってます。

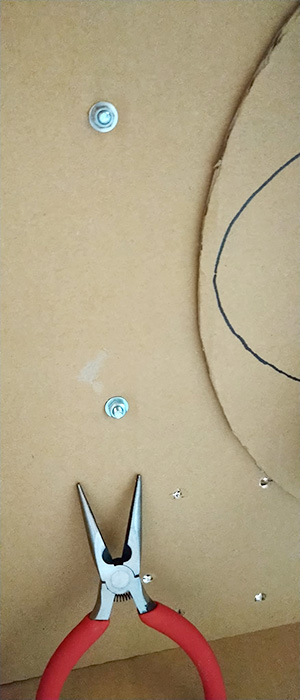

直径3mmの皮ポンチを金槌で叩いて穴を穿ちます。

ポンチ先端の直径は3mmですが、それより太い胴体が貫通するので、直径4mmのネジが楽に通る穴があきます。

表側からの皮ポンチ貫通で、裏側のアクリル板の穴の縁が、凸っぱります。

なので、裏側からも皮ポンチで穴を穿ちます。

この後、もう一つ穴が必要な事に気付きますが、この段階では全てのネジ穴があけられたと思いました。

土台にした板にもポンチのダメージが残りましたが、

まるで「俺は、どんなに売上が伸びなくても、けっして安物は描かないぞ!」っていう決意を叩きつけた跡のようでもあります![]()

だいたい、もうすっかり老眼なので、小品の方が描く苦労が大きいのです。

今後もしこの位のサイズの絵を売る場合も、価格は3号以下はどんなに小さくても一律同価格にしようと思ってます。

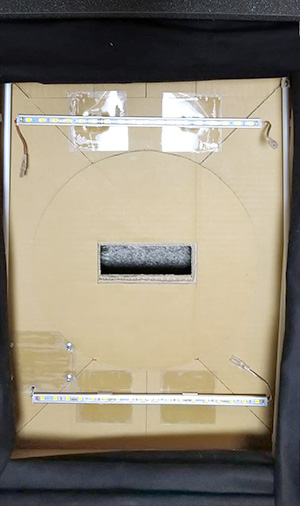

LEDバー(1本目)の取り付け

LEDバー取り付け金具のネジを裏から差し込み、

スコープを横に向け、裏からはドライバーでネジの頭を回らないように押さえ、表側からワッシャーとナットを回し入れ、仕上げはラジオペンチで絞めます。

表側です。

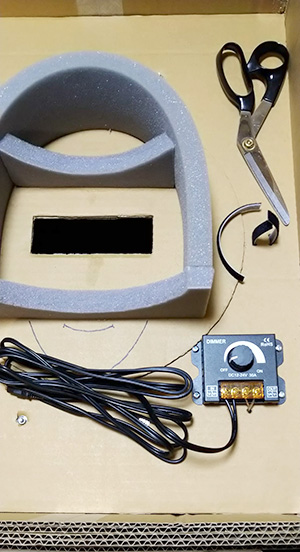

LEDバーをはめ込み、延長コードとの接続部分の片側をハサミで切ります。

そして表側に取り付ける調光器にコードを通す穴が必要な事に気づき、ネジ穴同様に貫通させました。

穴にコードを通します。

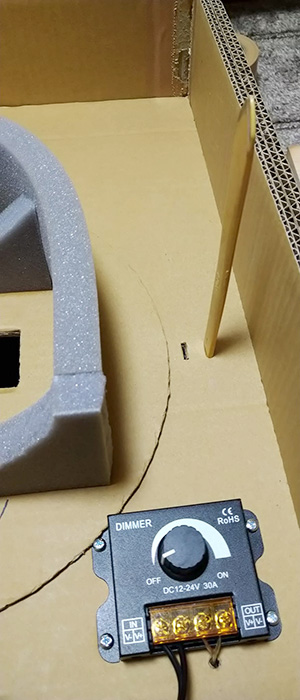

調光器の取り付け

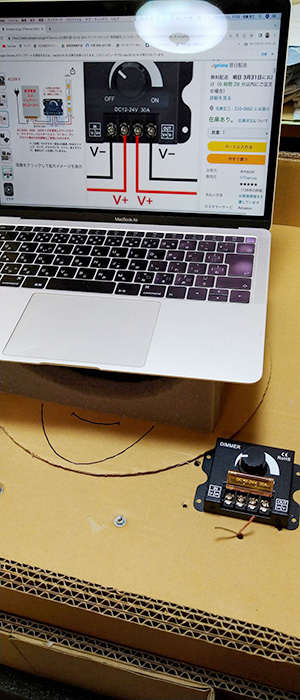

アマゾンのマイページ、過去の買物リストから商品の詳細な説明を拡大表示させて、赤いコードと無色のコードの接続場所の確認をします。

ハサミで外側のビニールだけを切るように、慎重に優しく甘咬みする様に回し切ります。

特にLEDバーの電線は、既に調光器に届くギリギリの長さしかありませんので、力を入れ過ぎて電線そのものまで切ってしまわないように相当気を遣いました。

映画やドラマの時限爆弾の取り外し作業の様な緊張感と言ったら大袈裟かな![]()

アダプターに付ける延長コードも、接続部分の片側をハサミで切って、2本に裂きます。

こちらのコードは、どちらもカバーが黒です。

赤いコードに相当するのは、たぶん文字が印刷された側のコードだと見当をつけてみました。

もし逆だったら、一旦外して左右を入れ替えれば良いだけの話。

時限爆弾の解除と違って爆発するわけじゃないから、と、自分に言い聞かせて心を落ち着かせました。

ビニールの皮を剥いた電線をUの字に曲げて、一旦外した金属カバーとネジを取り付けます。

ドライバーで絞めて、こちら側は一旦取り付け完了。

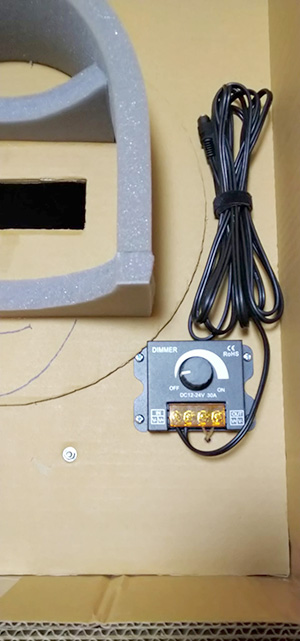

LEDバーからのコードも接続し終わったところで、ちゃんと点灯するか確認します。

覗き口の中が明るくなったので、接続成功したのが確認できました!

コードが正しく接続出来てるのを確認してから

調光器もネジで固定します。

もし、コード取り付けが間違ってて、やり直す場合は、調光器が固定されてない方が作業しやすいと思ったからです。

調光器の取り付け段階になって、足りると思ってたナットの数が足りなくなる事に気づきました。

まさか1日に島忠ホームズに2回買物に行く事になるとは![]()

車で片道5分とはいえ、たった68円の買物だけの為に車で往復する。

まるで近所のコンビニに行く感覚です。

裏からワッシャーとナットで絞めて調光器の取り付けも完了しました。

透明オレンジ色の蓋を被せて完了!

ちなみに蓋付きも蓋無しも同じ価格です。

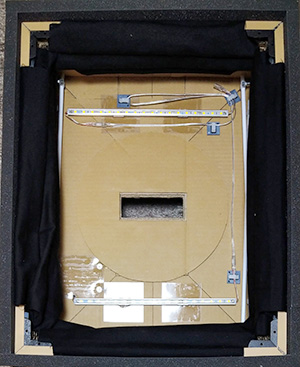

LEDバー(2本目)と突っ張りポールの取り付け

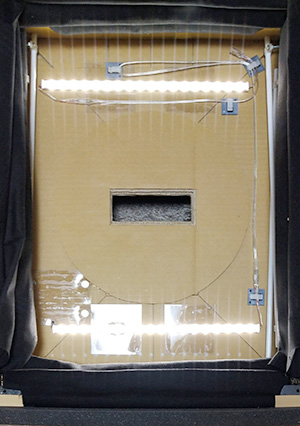

上のLEDバーも取り付けて、

延長コードで上下のLEDバーを接続し、コードクリップで、長過ぎる延長コードが暴れない様に固定します。

ちなみに、今までは非防水タイプのLEDバーを使ってきてましたが、秋葉原のプロショップトモさんでは、非防水タイプのLEDバーが品切れでした。

エロぞうスコープには防水タイプじゃなくても良かったのですが、非防水も防水も、なんとLEDバー本体の値段が一緒でしたので、今回は防水タイプにしましたが、

延長コードが何故か非防水タイプは30cmで丁度よい長さでしたが、防水タイプは1mのものしか無くて、それで無駄に余ったコードの整理が必要になったという訳でした。

2本直列しても、問題無く光りました。

突っ張りポールを再び取り付けます。

ケーブル収納工作

お次は、電源へと繋ぐ延長コードの収納の仕掛けを作ります。

先ずカッターナイフで切り込みを入れ、

粘土ベラで穴を拡げます。

裏からマジックテープの両端を差し込み、適度な長さに切ります。

運送時や、照明装置無しで使用の時は、延長コードをマジックテープで結束します。

アダプターは、おでこの位置にプラグを刺すようにして収納させます。

先ずプラグを強く押し付けて穴の位置を決めます。

次にマイナスドライバーで穴を貫通させようとしますが、覗き口は、2重の段ボールをサンドイッチする為、上下からまた1枚ずつ段ボールを重ねてますので、結果、段ボール4枚分の厚みがあります。

最後はハサミの片側を突っ込んで、やっと貫通させました。

アダプターのプラグ差し込み口が出来ました。

アダプターのコードも、延長コード同様にマジックテープで結束出来るようにしました。

表側からは完成状態に見えます。

裏からマジックテープが見えます。

見えても問題ありませんが、

マジックテープが裏側で弛まない様に布テープを貼って固定します。

機能面では本日の作業で完了です。

明日は、ERO-ZO SCOPE Ⅳ のロゴを入れようと思います![]()

初台の画廊・珈琲 Zaroff オーナーの石井さんが、

エロくなくてもエロぞうスコープなんだ!ってウケて下さいましたが、エロぞうスコープは、この装置の登録商標みたいな感じですね!

まあ、誰もこんな名前の商標を使おうとは思わないでしょうから商標登録はしませんけど![]()

2024年3月31日

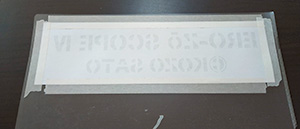

ロゴのステンシル

パソコンからプリントアウトしたロゴと、クリアーファイルを切って1枚にした透明シートを用意します。

透明シートの裏にロゴを貼ります。

アートナイフでロゴの輪郭をカットし、

くり抜きます。

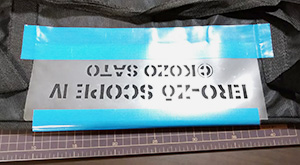

先ずはキャリーバッグから。

履き古した靴下を丸め、アクリルホワイトをほぼ原液のままつけて、ステンシル(型染め)の要領で、上からポンポン塗っていきます。

キャリーバッグにホワイトでロゴを入れました。

透明シートにこびりついたホワイトの絵具は洗ったり、養生テープを貼ったり剥がしたりしてホワイト絵具のカスを完全に除去します。

その上で、お次は蓋に、アクリルブラックを、やはり原液で丸めた古靴下につけてポンポン塗ります。

綺麗に写りました。

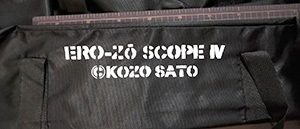

最後はスコープ本体です。

こちらも綺麗に写りました。

ロゴ入れ完了!

恥ずかしいネーミングも、堂々と入れると

なんかカッコよく見えます![]()