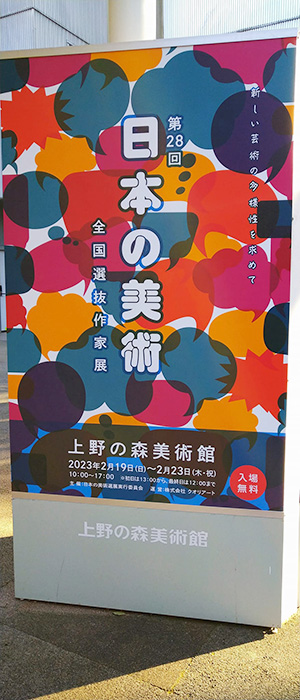

来年こちらの展覧会への出品者に選ばれましたので、今年の展覧会を下見がてら2日前に観てきました。

工芸や立体的な絵画もヴァリエーション豊かに出品、展示されてて、会場も広いので、

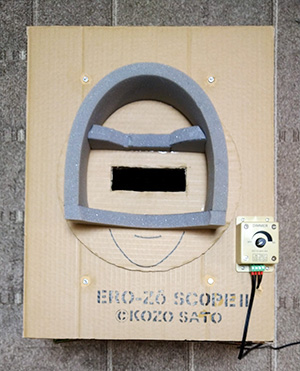

「これは、エロぞうスコープを作品に被せっぱなしのかさ張る展示方法も可能じゃないか?」って閃きました。

このように「エロぞうスコープ 2」の天板に調光器を付けました。

覗き口から中が明るく見えてます。

調光器の導入

早速ベリーダンスショー会場に向かう前に、秋葉原ラジオ会館へ寄ります。

秋葉原も今や電気街というより、フィギュアやメイド喫茶など、ロリコンヲタク御用達のお店が増えてきてますが、マニア向けの電機パーツを売ってるお店ももちろん残ってました。

お店で調光器を選び、LED BAR のコードの途中に繋げて貰う加工をしてもらいました。(加工料500円)

調光器は、デジタルスイッチ、AIプログラム調光制御のものもありましたが、僕自身を含むハイテク音痴の初心者でも、直感的に直ぐ使用法が分かるアナログの調光ツマミを回すタイプのものを選びました。

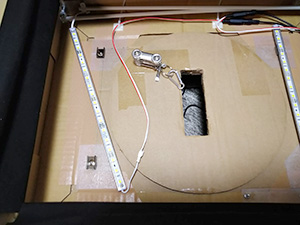

天板裏側に LED BAR 2本を取り付け、天板上に取り付けた調光器から伸ばしたコードを、結束バンドで要所を固定し、周囲に這わせました。

スイッチオン!

エロぞうスコープを伸ばす時も、内部が明るいと作業がしやすいです。

調光器をMax にすると、むしろスコープ内部の方が、部屋の照明よりも明るいくらいです。

もちろん調光ツマミをオフにするとスコープ内部は真っ暗です。

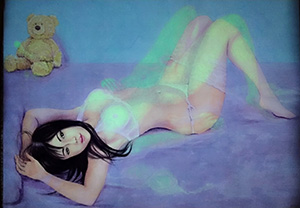

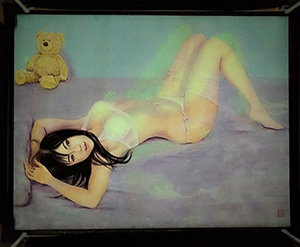

「下着のミユ」を入れて試してみます。

照明Maxの時は、凄く明るく見えます。

明〜暗への途中が面白いんですが、この調光器では、中間階調の調整があまり出来ませんでした。

LED BAR も一番明るいものを選びましたが、もしかしたら、これより少し輝度の弱いLEDにしたほうが、中間の階調が豊かになるかもしれません。

今後改良の余地はありますが、鑑賞者が、自分の好きなペースで明滅を操作出来るのは、よりエンタメ要素が高くなったと思います。

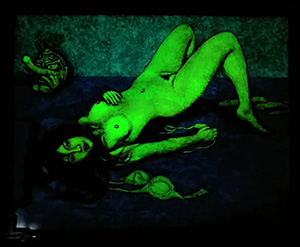

LEDの輝度が高いので、紫外線を充分吸収し、真っ暗にしたときの輝度も高く、クリアに見えます。

LED BARの換装

8000k の一番明るい LED BAR は、明る過ぎに感じましたので、また秋葉原に寄って、5000k の LED BAR を買ってきました。

折りたたみ式の小型ドライバーを金具との間に差し込み、8000k の BAR を外します。

お金が掛かりますが、ライティングは、絵の見栄えを左右しますので、最適な照明選びには妥協しません。

5000k の LED BAR に取り替えました。

5000k で明るさは充分でした。

電球色では紫外線の量が不十分で、蓄光顔料の発光が暗くなります。

紫外線を多く含む白色 LED の照明が最適なんですが、あまり明るすぎると、肌色が白くなりすぎ、温かみが無くなると感じましたので、このくらいの光量でちょうど良いと思いました。

明〜暗の移り変わりは一瞬で、調光器のツマミ操作がデリケートになる事に関しては、8000k の時との違いは感じられませんでした。

でも、幽体離脱みたいで、やはり変化の途中が面白いです。

鑑賞者が調光ツマミをデリケートに操作しながら観るのは、体験型の絵画鑑賞という、新しい楽しみ方の提供にもなると思いました。

紫外線の吸収にも充分な光量でした。

コード・アダプターの格納

最初にスコープ内の照明をつけたところを、少し引きで見たところです。

覗き見気分が味わえて、我ながら「いいな〜😍」と思いました😆

プラグを抜くと、長いコードが邪魔になります。

据え置き型で展示するか、お客様のハンドパワー(=手の力)で、スコープを押し当ててご覧頂くか、展覧会企画会社の担当者と打ち合わせして決めます。

内部照明を使わず、スコープをお客様にその都度、絵に押し当ててご覧頂くケースでは、コードが邪魔にならない様に固定する必要があります。

結束バンドを通す穴の位置を決め、鉛筆で印をつけます。

カッターナイフと、粘土ベラとで穴を開け、

結束バンドを通します。

電源コードを固定します。

コンセントに差し込むアダプターは、電源を使わない時は、本体に固定してなくて良いのですが、搬送時にピタっと収まるよう、ヘッドカバーの隙間に、プラグ差込み口を開けて、

差し込みます。

これで搬送時、コード類も暴れずに済みます。